Oliver Sacks, el cronista de la mente

- Periodista:

- Federico Kukso

- Publicada en:

- Fecha de la publicación:

- País de la publicación:

No hay que esforzarse demasiado para advertirlo. Cada órgano del cuerpo humano tiene su biógrafo, un escritor de su devoción que directa o indirectamente cuenta sus prodigios y tristezas. Al idolatrar al alcohol, Charles Bukowski, Malcolm Lowry y Ernest Hemingway, a su manera, glamourizaron la resistencia de sus respectivos hígados. Chimeneas humanas como Mark Twain, Mijaíl Bajtin y André Gide pusieron a sus pulmones en un altar y les encendieron velas. La epidemia de poliomielitis narrada por Philip Roth en Némesis es una oda encriptada al sistema nervioso. Y no hay cuento en el que los intestinos ocupen un lugar más central que en el escalofriante “Guts” (Tripas) de Chuck Palahniuk, publicado en su novela Fantasmas.

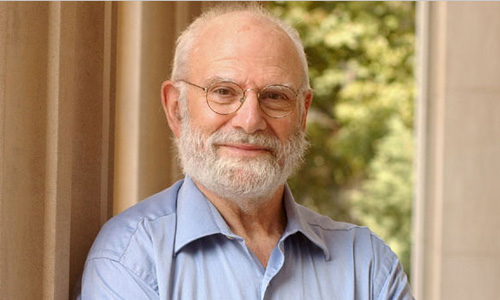

En cuanto al cerebro, no caben dudas. Oliver Sacks, el médico inglés con cara de Papá Pitufo, es su relator más agudo, su rapsoda (si viviéramos en la Antigua Grecia). No lo decimos, pero lo sabemos: en el caso de ser golpeados por una alteración de nuestros sentidos, cualquiera imploraría ser atendido al menos por diez minutos por este hombre de 79 años, el neurólogo más famoso del mundo.

A diferencia de otros grandes artistas del bisturí y el estetoscopio, la medicina en su caso no fue una elección de vida. Fue, digamos, una imposición genética. Siempre estuvo en su ADN. “Crecí en una casa llena de médicos y en la que constantemente se hablaba de medicina –confiesa este profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de Columbia–: mi padre y mis hermanos eran médicos de cabecera, y mi madre cirujana. El tema de conversación a la hora de comer era la medicina”.

Quizá sea su potente empatía, su afán por explorar la conciencia humana y sus descalabros, la compasión con la que trata a aquellas personas cuyas vidas fueron partidas al medio por una enfermedad extravagante y casi siempre sin cura. O su mirada antropológica que lo impulsa en cada uno de sus once libros a pensar cómo un individuo golpeado por la adversidad es capaz de, pese a todo, adaptarse a la discapacidad y reconstruir su mundo, mantener su identidad en los peores momentos. Sea como sea, Sacks siempre fue algo más que un neurólogo.

No importa que así lo defina y catalogue Wikipedia. Todos los que alguna vez descubrimos uno de sus libros sepultado como un tesoro escondido en un rincón inhóspito de una librería –entre títulos estrafalarios como Cirugía de la obesidad y Medicina anti-aging–, sabemos que este hombre alérgico a las computadoras, aficionado a la química, eximio pianista, nadador compulsivo y orgulloso miembro de la Sociedad Americana de los Helechos es lo que en inglés se conoce como un storyteller , una persona capaz de encapsular una vida –con sus contradicciones, sus sufrimientos y esperanzas– en un relato emotivo, cercano. La vida, para Sacks, es una novela. “Las narraciones de enfermedades y supervivencias son una necesidad cultural –asegura este cronista del mal de Parkinson–. Hay que estudiar la enfermedad con la sensibilidad de un novelista”.

Como a Antón Chéjov, Pío Baroja o a Céline, a Sacks no se lo puede reducir a la categoría de médico dedicado a la escritura. Más bien, este narrador que en cada una de sus historias retoma las figuras arquetípicas de la fábula –el héroe, el mártir, la víctima, el guerrero– es un híbrido, miembro de una nueva especie de narradores de estilos contaminados, remixados, sampleados que acercan los no tan separados continentes de la ciencia y el arte.

Por supuesto, no es el único. Aunque sí su canciller, el abanderado de una disciplina exótica –la neuroliteratura– que lo pone al mismo nivel de popularidad y autoridad de otros cracks científico-literarios como los biólogos Richard Dawkins y Jared Diamond, el físico Brian Greene, el psicólogo Steven Pinker y demás discípulos de Carl Sagan que, sin inclinarse del todo por la ficción (como Michel Houellebecq, Ian McEwan o David Lodge), convierten a la neurología, la evolución y la física en epopeyas, historias para escuchar en un fogón.

Sacks nunca ocultó sus trucos bajo ninguna alfombra. Siempre confesó que la clave de su éxito (literario) radica en resucitar aquella vieja tradición de relatos clínicos ricos en contenido humano que tuvo su auge en el siglo XIX y luego se desvaneció con la aparición de una ciencia neurológica impersonal, pese a la resistencia de figuras como Alexander Luria (La mente de un mnemotécnico), aquel neuropsicólogo ruso –idolatrado por Sacks– quien apostaba por una ciencia romántica.

“Para situar en el centro de la medicina al sujeto, el ser humano que lucha y padece, hemos de profundizar en un historial clínico hasta hacerlo narración o cuento –revela Sacks, un hombre solitario y que nunca tuvo hijos–. Sólo así tendremos un quién además de un qué , un individuo real, una relación con la enfermedad”.

De esa manera y alejándose de la frialdad estéril del parte médico (ahí donde el sujeto es objeto), construye sus patografías, o sea, sus relatos en los que hilvana las biografías de varias personas dolientes y las enfermedades que las afligen, una diversidad de trastornos neurológicos que afectan al yo, y casos que nutrieron durante años los guiones de series médicas como ER y House y neurothrillers como Memento.

Sacks, sin embargo, no observa a sus pacientes desde afuera como si fueran insectos gigantes. Sacks se adentra en ellos, busca ver el mundo patológico a través de sus ojos. Luego de recibir una carta o un llamado a la puerta de su consultorio, los visita a sus casas, los lleva a un restaurante o al teatro, da un paseo en coche con ellos, comparte sus vidas. Sacks así es un médico que en lugar de calzarse aquella bata blanca que transforma a todo médico en superhombres –al menos ante los ojos de un enfermo–, se la quita. Hace tiempo abandonó los hospitales tan familiares para él durante décadas y se dedicó a investigar las vidas de sus pacientes en el mundo real, como un observador participante. O como él se define: “Un neuroantrópologo que realiza un trabajo de campo, un médico que visita a domicilio y atiende casos en los límites de la experiencia humana”.

Vista a la distancia, su obra va de menor a mayor. Habla de otros para progresiva y tenuemente terminar hablando de sí. En Migraña (1970), por ejemplo, detalla los síntomas y alucinaciones visuales que acompañan estas dolencias. Despertares (1973), donde cuenta su experiencia personal con pacientes de encefalitis letárgica –que dejó a miles de personas postradas– y el uso de la droga L-Dopa como tratamiento, fue su primer hit: Harold Pinter lo llevó al teatro en 1982 y también saltó al cine en 1990, con Robin Williams como el célebre neurólogo.

En Con una sola pierna (1984), describe cómo llegó a perder el control de una de sus piernas luego de que un toro se la quebrase en un paseo por Noruega. En Veo una voz (1990) analiza la sordera congénita y el lenguaje de signos. En La isla de los ciegos al color (1996) sorprende con el relato de una comunidad indígena cuyos integrantes padecen de acromatopsia, ceguera al color. Y en Musicofilia (2007), investiga las conexiones entre cerebro y música.

El gran batacazo de este neuroescritor conocido por haber experimentado con LSD y anfetaminas en los sesenta, sin embargo, lo había producido poco antes, en 1985, con El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, un clásico de la divulgación científica protagonizado, entre otros, por el doctor P., un músico afligido por agnosia visual, o sea, la incapacidad de reconocer caras.

Como si fuera una serie de novelas de detectives, le siguió Un antropólogo en Marte (1995) con casos aún más desconcertantes: el pintor que después de perder la visión del color no desea recuperarla; Virgil, el ciego de nacimiento que recobra la vista a los cincuenta años gracias a una operación y no puede soportarlo; y Temple Gradin, incapaz de reconocer emociones en los demás (Síndrome de Asperger).

Hasta que, por fin, el ciclo de este neuroescritor parece cerrarse en su reciente Los ojos de la mente, donde explora los horrores de la ceguera y demás problemas visuales (alexia o ceguera a las palabras, alucinaciones, carencia de visión estereoscópica, prosopagnosia o ceguera de caras) e intercala entre caso y caso la historia de un paciente especial: Oliver Wolf Sacks.

Como si Arthur Conan Doyle se convirtiera en un personaje de una novela de –justamente– Arthur Conan Doyle, el neurólogo inglés realiza en su “diario del melanoma” una vivisección sobre sí mismo y cuenta cómo en 2005 un tumor en su ojo derecho lo dejó semiciego. Primero vio luces, destellos. Luego lo invadió la oscuridad. Y después de la paranoia, lo asaltaron los efectos colaterales, acostumbrarse a ir por el mundo sin poder reconocer rostros familiares.

Sacks vio las dos caras del espejo para reconocerse tanto como médico y como paciente. Y así concordar con William Osler, prócer médico que a principios del siglo XX dijo con certeza: “No preguntes qué enfermedad tiene una persona, sino a qué persona elige una enfermedad”.

© Federico Kukso, Revista Ñ, Clarín